1. 星座と日本文化のつながり

日本の歴史や文化において、星座は単なる天体観測の対象ではなく、伝統行事や信仰心、そして日常生活にも深く根ざしています。古代から人々は夜空に輝く星を見上げ、その配置や動きから季節の移り変わりを読み取り、農業暦や二十四節気などの暦作りに活用してきました。

たとえば、日本各地で広く親しまれている「七夕(たなばた)」は、織姫星(ベガ)と彦星(アルタイル)が年に一度だけ天の川を渡って出会うという中国由来の伝説が日本独自の形に発展したものです。このように、星座は物語や祭りに取り入れられ、人々の願い事や豊作祈願と結び付けられてきました。

また、古来より農民たちは星の動きを観察することで、田植えや収穫など重要な農作業のタイミングを判断していました。特に旧暦時代には、星空を読み取る技術が生活に欠かせない知恵となっていたのです。

さらに、神社仏閣では星に関連した祭祀や神事が行われることも多く、天体現象は神聖視されてきました。日本独特の信仰や自然観が、星座という普遍的な存在を通じて表現されている点も興味深い特徴です。

2. 二十四節気の起源と意義

二十四節気は、もともと古代中国で発展した暦法の一つであり、太陽の運行をもとに一年を24等分して季節の変化を細かく把握するために考案されました。日本には飛鳥時代から奈良時代にかけて伝わり、日本独自の風土や農業習慣に合わせて受容・発展してきました。

日本への伝来と定着

中国から伝わった当初、二十四節気は主に貴族や寺院で用いられていましたが、次第に庶民の生活にも浸透し、日本特有の気候や四季折々の自然現象と結びついていきました。特に農業社会では、田植えや収穫などの作業スケジュールを決める重要な指標となりました。

日本版二十四節気の特徴

日本では、中国本土と比べて季節感や自然観察が重視され、「立春」や「秋分」といった二十四節気が年中行事や歳時記、和歌など文化的な面にも深く根付いています。また、地方ごとに微妙なずれや独自の行事が生まれることも特徴です。

代表的な節気とその意味(表)

| 節気名 | 時期(例年) | 主な意味・暮らしとの関わり |

|---|---|---|

| 立春 | 2月4日頃 | 春の始まり、新たな年のスタートとして祝う |

| 夏至 | 6月21日頃 | 一年で昼が最も長い日、農作物の生育促進 |

| 秋分 | 9月23日頃 | 昼夜がほぼ同じ長さになり、祖先を敬うお彼岸の行事と連動 |

| 冬至 | 12月22日頃 | 一年で夜が最も長い日、ゆず湯やかぼちゃを食べる風習など |

このように、二十四節気は単なるカレンダー上の日付だけでなく、日本人の暮らしや心に寄り添いながら受け継がれてきた文化的要素となっています。

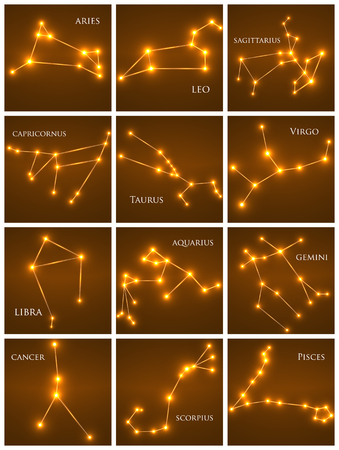

3. 星座と二十四節気の関係性

日本の暦において重要な役割を果たす「二十四節気」と、星空を彩る「星座」は、古くから深い関わりを持っています。二十四節気は、太陽の通り道である黄道上の位置によって季節を24に分け、それぞれに名前と意味が付けられています。一方、星座もまた黄道十二宮を中心として、一年を通じて夜空に現れる順番が決まっています。

星座の移り変わりと二十四節気の対応

例えば、春分(しゅんぶん)や秋分(しゅうぶん)は、それぞれ牡羊座や天秤座の時期と重なります。これは、太陽がそれぞれの星座の位置を通過するタイミングであり、古代中国や日本ではこの動きを観測し暦に取り入れてきました。また、夏至(げし)の頃には蟹座、冬至(とうじ)の頃には山羊座が夜空に輝くなど、太陽と星座の動きは二十四節気と密接に連動しています。

農業暦への影響

このような星座と節気の対応関係は、日本の農業暦にも影響を与えてきました。星座の移ろいから季節の変化を読み取り、田植えや収穫など重要な農作業の時期を決める目安とされていたのです。例えば、「乙女座」が夜空で見える頃は稲刈りの時期、「魚座」が東の空に昇る頃には春の訪れが感じられるなど、日常生活や農作業において星空と暦が結びついていました。

まとめ

このように、星座と二十四節気は単なる天文学的な知識ではなく、日本人の日々の暮らしや文化と深く結びついています。古来より続くこの関係性は、今なお私たちに季節感や自然との共生を教えてくれる大切な知恵と言えるでしょう。

4. 農業暦における星座の役割

日本では、古来より農業が人々の生活の中心を成してきました。その中で、星座や暦は農作業の時期を判断するための重要な指標となってきました。特に、夜空に輝く星座の動きや位置は、田植えや収穫など主要な農作業のタイミングを知る手がかりとして活用されていました。

星座と農事暦の関わり

例えば、「田の神が帰る」とされる春分や、「秋の収穫祭」の時期には、特定の星座が夜空に現れることから、村人たちはその出現を目安として作業を始めたり、終えたりしていました。以下に、代表的な星座と農業行事との関わりをまとめます。

| 星座名 | 観測時期(旧暦) | 農業活動 | 地域例 |

|---|---|---|---|

| オリオン座 | 冬~早春 | 畑起こし・種まき準備 | 関東地方・四国地方 |

| さそり座 | 初夏~夏 | 田植え・水管理開始 | 東北地方・九州地方 |

| スバル(プレアデス) | 晩秋~冬 | 収穫祭・感謝祭開催 | 近畿地方・北海道地方 |

豊作祈願と星座信仰

また、豊作を願う祭事や神事でも、特定の星座が重要な役割を果たしてきました。「スバル」は五穀豊穣の象徴とされ、多くの地域でこの星団が見える時期に祈願やお祭りが行われていました。さらに、オリオン座やさそり座なども季節ごとの変化を知らせる目印として重宝され、農民たちは星空を頼りに一年の営みを計画しました。

現代への継承と意義

今日では気象予報やカレンダーが普及していますが、地域によっては今もなお星座観察や伝統的な暦を用いた農作業が続けられています。こうした文化は、日本人の自然観や季節感を育む大切な要素であり、次世代へと受け継がれています。

5. 現代の暮らしと星座・暦

現代日本における星座と暦の役割

現代社会では、科学技術の発達により日常生活が大きく変化しましたが、星座や暦は今も私たちの暮らしの中で重要な役割を果たしています。特に日本独自の二十四節気や農業暦は、四季折々の生活行事や食文化に深く根付いています。

季節感を楽しむ行事と星座

例えば、お正月には「初日の出」を拝み、春分や秋分の日にはお墓参りをするなど、節気ごとの行事が今も続いています。また、夏には七夕(たなばた)として織姫星(ベガ)と彦星(アルタイル)の伝説が語り継がれ、多くの地域で短冊に願い事を書いて笹に飾る風習があります。こうした行事を通じて、子どもから大人まで自然や宇宙への関心が育まれています。

カレンダーと暦注の活用

現代のカレンダーには、西暦や和暦だけでなく、二十四節気や雑節、六曜など、日本独自の暦注も記載されています。農作業をしている家庭ではもちろん、一般家庭でも「立春」「立夏」などの言葉を耳にする機会が多く、その時期に合わせて旬の食材を楽しんだり、衣替えを行ったりします。これは古来から続く知恵が現代にも受け継がれている証です。

天体観測イベントと地域文化

近年はプラネタリウムや天体観測イベントも盛んで、「ペルセウス座流星群」や「冬の大三角」など、季節ごとの星空観察が人気です。学校教育でも理科や総合学習の一環として星座について学ぶ機会が増えています。また、地方によっては「星祭り」や「観月会」など天体と暦にまつわる地域行事も多く開催されており、伝統文化と現代生活が調和しています。

まとめ:伝統と現代の融合

このように、日本では古来から受け継がれてきた二十四節気や農業暦、そして星座という自然との関わり方が、現代でもさまざまな形で生活文化として息づいています。伝統的な知恵を活かしながら、新しいライフスタイルや価値観と融合させていくことで、日本独自の季節感や自然観はこれからも大切に守られていくでしょう。