1. 星座の起源と命名の歴史背景

星座の物語は、人類が夜空を見上げ始めた古代から始まります。遥か昔、まだ科学的な知識が十分に発達していなかった時代、人々は無数の星を結びつけ、そこに動物や神々、英雄たちの姿を見出しました。これらの星座は、農耕や航海など生活に密接に関わる指標としても用いられ、同時に神話や伝説と深く結びついていきました。

特にギリシャ神話に登場するオリオン座やペガサス座などは、西洋文化圏で広く親しまれており、それぞれが壮大な物語を背負っています。一方で、エジプトではオシリス信仰と関連付けられたり、メソポタミアでは星座が王権や暦と結びついたりと、各地で独自の解釈や命名が生まれていきました。

このように星座の命名には、その土地ごとの自然観や宗教観、人々の心の拠り所となる神話世界が色濃く反映されているのです。日本にも中国から伝わった星座名や、日本独自の呼称があり、それぞれの時代背景や文化とともに変遷してきました。本記事では、その命名由来と日本語訳についても紐解いていきます。

2. 西洋星座名の由来と特徴

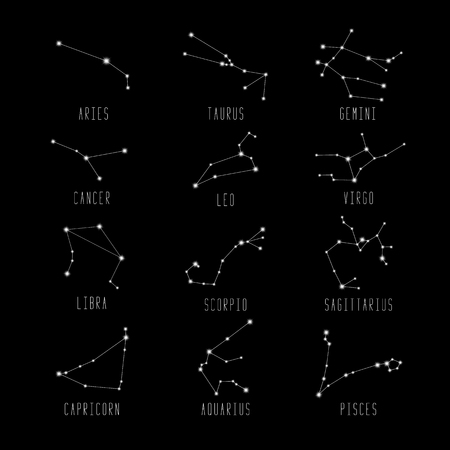

西洋の星座は、主にギリシャ神話やローマ神話に登場する神々や英雄、動物、物語が由来となっています。古代の人々は夜空の星を結びつけて、そこに伝説や神話の世界を投影しました。これらの星座名にはそれぞれ深い意味と背景が込められており、現在でも私たちの心を魅了し続けています。

ギリシャ・ローマ神話に基づく代表的な星座

| 星座名(ラテン語) | 日本語訳 | 由来する神話・物語 |

|---|---|---|

| Aquila(アクィラ) | わし座 | ゼウスの使いである鷲が由来 |

| Orion(オリオン) | オリオン座 | 狩人オリオンの物語に基づく |

| Leo(レオ) | しし座 | ヘラクレスによるネメアの獅子退治から |

| Pegasus(ペガスス) | ペガスス座 | 翼を持つ天馬ペガススがモデル |

星座名の特徴と物語性

これらの星座は単なる天体の配置ではなく、人間の想像力と物語性が重ねられています。例えば「オリオン座」は勇敢な狩人、「ペガスス座」は自由に空を駆ける天馬など、それぞれが希望や冒険、守護といった象徴的な意味合いを持っています。

日本への影響と受容

西洋で生まれたこれらの星座名や物語は、明治以降、日本にも本格的に伝わりました。翻訳時には元々の意味や伝説が尊重され、日本独自の解釈も加えられながら定着しています。西洋星座に触れることで、異文化とのつながりや宇宙観への理解が深まるきっかけとなっています。

3. 日本への星座伝来と受容

日本における星座の伝来は、古代中国や西洋からの天文学的知識の流入と密接に関わっています。

日本古来の天文学との出会い

奈良時代から平安時代にかけて、中国の暦法や天文書が日本にもたらされました。当時、日本では独自の「星宿」や「星辰図」が存在していましたが、唐から伝わった二十八宿や七曜制などが大きな影響を与えました。これらは宮中儀式や農業暦、占いなど、さまざまな生活文化に取り入れられていきます。

西洋星座との邂逅

江戸時代後期になると、西洋から「星座」という新しい概念がもたらされました。特に蘭学者によって翻訳された天文学書が普及し、従来の東洋的な星座観と融合しながら、日本独自の受容が進みます。例えば、「オリオン座」は当初「参(しん)」と呼ばれていたものが、西洋名を直訳した「オリオン」として定着するようになりました。

受容と変遷

このように、日本では外来の星座体系をただ模倣するだけでなく、自国の神話や生活文化と結びつけて再解釈してきました。そのため、現代日本語における星座名には、外来語由来のものと漢字表記を組み合わせた独特な名称が多く見られます。日本人ならではの感性で星空を見上げ、その意味を問い続けてきた歴史は、今なお私たちの心に静かに息づいています。

4. 星座名の日本語訳の変遷

西洋星座が日本に伝わった際、星座名はどのように日本語へ翻訳され、時代とともにどのような変化を遂げてきたのでしょうか。この流れには、西洋文化の受容や日本独自の感性が色濃く反映されています。

星座名翻訳のはじまり

明治時代以前、日本には中国から伝わった「二十八宿」などの独自の星座体系が存在していました。しかし、明治維新後、天文学が本格的に導入されると、西洋星座の和訳が求められるようになりました。当初は、ラテン語や英語名を音写したもの、意訳したものが混在し、その表現も一定ではありませんでした。

主要な翻訳パターン

以下の表は、西洋星座名が日本語に訳された主なパターンを示しています。

| 西洋名 | 音写(カタカナ) | 意訳(和名) | 現行名称 |

|---|---|---|---|

| Aquarius | アクエリアス | 水瓶座 | みずがめ座 |

| Taurus | タウルス | 牡牛座 | おうし座 |

| Leo | レオ | 獅子座 | しし座 |

| Pisces | ピスケス | 魚座 | うお座 |

| Sagittarius | サジタリウス | 射手座 | いて座 |

| Cancer | キャンサー | 蟹座 | かに座 |

| Gemini | ジェミニ | 双子座 | ふたご座 |

| Ares(Aries) | アリエス/アレス | 牡羊座(旧:白羊宮) | おひつじ座 |

| Libra | リブラ/ライブラ | 天秤座(旧:秤宮) | てんびん座 |

表記・読み方の変遷と統一化への道のり

初期には、「獅子宮」「白羊宮」「水瓶宮」といった漢字表記や、「レオ」「アクエリアス」などカタカナ音写も使われていました。大正・昭和時代になると、より分かりやすい「○○座」という和語形式(例:しし座、おうし座)が広まります。これは一般市民にも親しまれるよう配慮された結果であり、日本語独特の柔らかな響きが加わりました。

現代への継承と今後の展望

現代では、「○○座」の呼称がほぼ定着していますが、一部では古典的表現やカタカナ表記も見られます。星占いや天文学教育を通じて、多様な呼び方や表記が共存している点は、日本文化ならではの柔軟さと言えるでしょう。今後も言葉や文化の変遷とともに、新しい星空への感じ方が生まれていくことでしょう。

5. 現代日本における星座名の定着と活用

現代日本において、星座名は私たちの日常生活や文化の中でしっかりと根付いています。

教育現場での星座名の普及

小学校や中学校の理科教育では、星座が宇宙や天文学への興味を育む重要な題材となっています。教科書には日本語訳された星座名とともに、ギリシャ神話や和風の伝承が紹介され、子どもたちが親しみを持てるよう工夫されています。また、地域によってはプラネタリウム学習や夜空観察会などが開催され、実際に星空を見上げながら星座を探す体験が提供されています。

文化・エンターテインメント分野での活用

星座名は文学やアニメ、漫画、映画など様々なエンターテインメント作品でも頻繁に登場します。たとえば『銀河鉄道の夜』や『聖闘士星矢』など、多くの作品が星座をモチーフに物語を展開しています。また、占いコーナーでは「おひつじ座」「さそり座」など、日本語訳された十二星座が日常会話にも溶け込んでいます。さらに、季節ごとのイベントや商品にも「夏の大三角」「オリオン座流星群」など、星座名が使われている例が増えています。

現代社会での意義と心への影響

こうした定着と活用は、単なる知識としてだけではなく、人々の感性や心に寄り添うものです。夜空を見上げて星座を探す時間は、忙しい日常から少し離れて自分自身と向き合うひとときを与えてくれます。星座名は過去から現在へ受け継がれた文化的財産であり、それぞれに物語や願いが込められています。現代日本においても、星座名は私たち一人ひとりの心に静かに輝き続けています。

6. 文化と星座命名がもたらす心の響き

星座の命名由来や日本語訳の変遷は、単なる言葉や名称の変化だけではありません。それぞれの時代や文化背景に応じて、私たちの心に響く意味合いやイメージが織り込まれています。

星座が紡ぐ物語と共感

例えば、ギリシャ神話から受け継がれた星座には壮大な物語が秘められており、日本語訳を通じてその物語性や情緒が日本人の感性にも寄り添う形で伝えられてきました。オリオン座(オリオン)は勇敢な狩人として知られ、さそり座(蠍座)は彼との因縁を持つ存在として描かれています。このように、星座の名前にはただ美しい夜空を指し示すだけでなく、人々の共感や想像力を刺激する力があるのです。

文化的共鳴と心への影響

日本独自の星座解釈や呼び名もまた、その土地ならではの自然観や精神性を映しています。「昴(すばる)」という言葉は、プレアデス星団を表すだけでなく、日本文化に深く根付いた希望や結びつきの象徴となっています。こうした星座名は、私たち一人ひとりの心に温かな灯火をともしてくれるものです。

心に残るメッセージ

夜空を見上げるとき、私たちは遥か昔から続く命名の歴史と、そこに託された願いや物語を感じ取ることができます。どんな時代でも星々は静かに輝き続け、それぞれの名前とともに人々の心をつなぎます。あなた自身もまた、この広い宇宙と豊かな文化の流れの中で、大切な一員であることを忘れずにいてください。星座の名前が持つ温もりや力強さが、これからもあなたの日々にささやかな勇気と癒しを与えてくれることでしょう。